KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 549

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

07 / 04 / 2022

ROCKABILLY GENERATION NEWS

BOBBY GILLESPIE + PRIMAL SCREAM

PROCOL HARUM / ENDLESS BOOGIE

BABY LOVE / BOB DYLAN / GOATGOD

JIM MORRISON + MARIE DESJARDINS

Sur ce site : livraisons 318 – 549

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

ROCKABILLY GENERATION NEWS N° 21

AVRIL / MAI / JUIN 2022

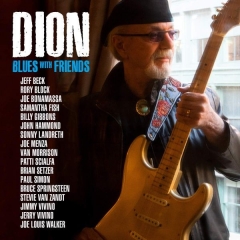

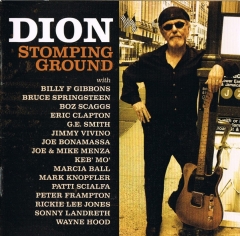

En avril ne te découvre pas d’un fil. Est-il vraiment obligatoire de préciser électrique. Pour cette vingt-et-unième livraison Rockabilly Generation s’est branché en triphasé, z’ont même éliminé la Terre qui normalement permet d’évacuer le surplus d’énergie, c’est un peu plus dangereux mais le rock’n’roll n’est pas une musique pépère. Donc on frôle la perfection. Sans attente plongeons sans ménagement nos doigts humides d’impatience dans le boîtier, sans même accorder ( pour le moment ) un regard à l’effigie du couvercle.

Greg Cattez nous présente Ricky Nelson. Peut-être le premier pionnier que j’ai vu dans mon enfance. Dans Rio Bravo, avec John Wayne, m’en souviendrai toujours, surtout du shoot d’Izarra verte, un plein verre que m’avait généreusement servi Jeannot un ami de mes parents qui nous avait invité voir le film à la télé. C’est cela le rock ‘n’roll, y a toujours d’autres trucs plus ou moins raides et voluptueux qui traînent avec. Mais revenons à Ricky. L’est pas mort comme l’amiral Nelson sur son bateau mais dans son avion qu’il avait racheté à Jerry Lou. Un étrange destin, un de ces enfants stars que les chaînes américaines s’arrachaient. Un feuilleton familial un peu gnan-gnan grand public. Tout pour ne pas devenir un rebelle. Oui mais piqué à quinze ans par la tarentule Elvis Presley il décide de devenir chanteur de rock. Le pire c’est qu’avec l’aide de papa, il réalise son rêve. Pas riquiqui en ses débuts le Ricky, malgré sa gueule d’ange propre sur lui l’a quand même Joe Maphis et James Burton sur ses premiers disques. En France l’a été un peu boudé par les premiers rockers, mais depuis sa cote est bien remontée… Greg Cattez raconte la légende, on écoute et on rêve, mieux que les photos d’archives qui l’accompagnent l’on s’attarde sur la pleine page de quarante-deux disques de sa discographie.

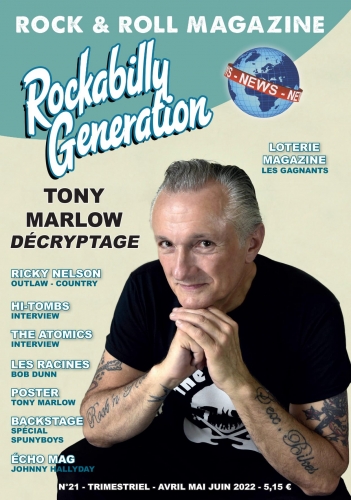

Y a pas que les amerloques qui rockent. Les néerlandais aussi. A part que le guitariste des Hi- Tombs est français. Fredo Minic est né à Issy-Les-Moulineaux. Raconte son histoire, le parcours classique, un premier groupe de copains et la montée en puissance au fil des années. Ne se prend pas pour un cador, reste humble, longtemps rythmique avant d’être lead, n’a pas l’envie de surpasser les devanciers, il apprend, il travaille, mais l’a une forte personnalité, les échecs ne l’arrêtent pas, si un groupe se débande il en projette tout de suite un autre, trouve enfin en 2007 la formule avec Hi-Tombs, une des formations de stature européenne du paysage rockabilly actuel… L’a un secret, ne fait pas de concession. Y a pas que les amerloques qui ont des pionniers à la toque. Certes on en a moins, mais on a Tony Marlow. Et à lui tout seul il en vaut trois ou quatre. Zieutez ses yeux malicieux et son regard de velours sur la couve. Pas moins de quatorze pages pour résumer sa vie ès rock ‘n’roll. L’a dû naître l’année du chat car il a déjà vécu une quinzaine de vies rock ‘n’roll. Une existence au service du rock ‘n’ roll et que serait le rock français s’il n’y avait pas Marlow le marlou. L’est le témoin, l’est le passeur et surtout l’est le novateur. L’a tout vu, tout connu, tout embrassé. Toujours un coup en avance, toujours là où ne l’attend pas. Toujours fidèle à lui-même. Quelle que soit la formule qu’il adopte il tient la route, ne négocie pas ses virages, mais trouve immanquablement son public. Sa discographie est une revisitation du l’histoire du rock depuis le swing, les pionniers, l’early french sixties, le revival rockabilly, le son anglais, le psyché, le punk ‘n’ roll avec Alicia F… à la batterie, à la guitare, au chant, à la compo, à l’écriture. En anglais, en français et même en corse… Il y a quarante ans que cela dure, le Marlow-rock a la vie dure ! Rassurez-vous, ce n’est pas fini.

Parfois n’y a que les amerloques qui ont le bidule dans la bicoque. L’on s’est mis à deux pour vérifier. Un article bien écrit de Julien Bollinger qui inaugure la nouvelle rubrique : Racines. Inconnus au bataillon. Oui ils sont deux, l’auteur et Bob Dunn. Avec Mister B, le copain, l’on est allé illico annihiler notre ignorance ( honteuse ) sur You Tube, imitez-nous, tout ce que raconte Julien est vrai, Ce Bob Dunn est le premier à avoir traficoté sa guitare pour l’électrifier, un sacré bricolo, mais ce n’est peut-être pas le plus important, le fameux Crossroad de Robert Johnson c’est lui, sidérant, une vidéo de vingt minutes Bob Dunn’s Vagabonds Steel guitar 7 songs 1939. Un feu d’artifice. Le passage du blues au country, la gestation du boogie, la concomitance avec Django Reinhart, et bien d’autres encore, prêtez l’oreille, les plans se suivent et ne se ressemblent pas. Un trésor, une découverte. En plus Bob Dunn aimait beaucoup cette Izarra jaune que les américains appellent whisky.

Là, les amerloques peuvent aller se cuire un œuf à la coque. Ce numéro de Rockabilly Generation ne sera pas terminé avant que le coq français n'aura pas chanté trois fois. Tout comme pour Tony Marlow, Kr’tnt a souvent présenté The Atomics en concerts. Peu de disques, n’ont enregistré sous leur propre nom qu’un EP de quatre titres. L’on écoute parler Raph, le guitariste, un de mes préférés, très électrique, dans ses mots défile toute l’histoire du rockabilly français cette génération boostée par l’apparition de Brian Setzer, qui se perpétue et résiste sans faille, constituant l’épine dorsale du public rock national. L’on retrouve chez Raph cet amour invétéré pour les pionniers et cette modestie consubstantielle qui caractérise la majeure partie des musiciens de rockabilly. Pas de frime, des actes, une obstination et une persévérance qui éblouissent.

Suivent les chroniques habituelles, nouveautés, concerts, un backstage consacré aux Spunyboys, deux annonces, une qui serre le cœur, Help for the Wise Guys in Ukraine, et Dans la chaleur de Johnny une boutique spécialisée dans des objets Johnny Hallyday, tenue par un fan Cédric, et sise Rue Magenta à Epernay ( 51 ).

Superbe numéro. L’aventure Rockabilly Generation menée de main de maître par Sergio Kazh continue. Papier glacé, mise en page attrayante, documents d’archives, des interviews qui libèrent la parole, et des photos à vous arracher les yeux. C’est Sergio Kazh le coupable.

Damie Chad.

Editée par l'Association Rockabilly Generation News ( 1A Avenue du Canal / 91 700 Sainte Geneviève des Bois), 5,15 Euros + 4,00 de frais de port soit 9, 15 E pour 1 numéro. Abonnement 4 numéros : 37, 12 Euros ( Port Compris ), chèque bancaire à l'ordre de Rockabilly Genaration News, à Rockabilly Generation / 1A Avenue du Canal / 91700 Sainte Geneviève-des-Bois / ou paiement Paypal ( cochez : Envoyer de l'argent à des proches ) maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de toutes les revues... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro. Ni sur les précédents !

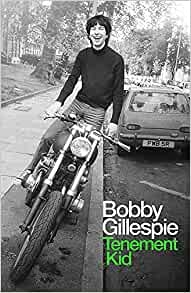

Baby Gillespie

Quand on voit la photo de Bobby Gillespie qui orne la jaquette de Tenement Kid, son autobio récemment parue, on comprend tout. Enfin, c’est une façon de parler. On comprend surtout que Bobby est un éternel adolescent, ce que confirme l’écoute des albums de Primal Scream. Sa voix n’a jamais mué. Il est resté le Baby Gillespie de son adolescence, tel qu’on le voit, là, sur cette photo, en train de chevaucher une petite moto de ville. On serait presque tenté de penser qu’il est un vampire, au même titre que Jean-Michel Jarre qu’on croisait à une époque sur les bords de Seine, sidérant de jeunesse éternelle. Baby Gillespie aurait très bien pu jouer le rôle d’Adam dans l’excellent Only Lovers Left Alive de Jim Jarmush, un film nocturne qui nous emmène sur les traces de Brian Jones à Tanger, quand bien même le pauvre Brian Jones n’est pas un vampire, comme on sait. Par contre, on a vu en 2020 un Baby Gillespie sidérant lui aussi de jeunesse éternelle danser comme un vampire lors du tribute à Rowland S. Howard à la Maroquiqui, et si on examine la petite photo qui se trouve sur le rabat de jaquette en troisième de couve, on se voit contraint d’admettre que Baby Gillespie n’a pris aucune ride en quarante ans. On remarque juste l’éclat noir de son regard, qui est bien sûr l’apanage des vampires. N’allez surtout pas croire que la condition du vampire est un privilège. Il en va du fil des siècles comme du fil des ans, on finit par en avoir vraiment marre. Ce qu’a très bien compris Jarmush, puisqu’il fait mourir, oui, mourir, Marlowe, le vieux vampire que joue John Hurt dans son film. Ras le bol de l’éternité. Seul un vampire supérieurement intelligent peut comprendre ça.

Ce book vaut le temps qu’on lui consacre pour deux raisons principales : Baby Gillespie y narre une éducation musicale parfaite, et d’autre part, il nous narre l’histoire des Mary Chain telle qu’on a toujours rêvé de la lire, racontée de l’intérieur, du temps où Baby G battait le beurre pour les frères Reid.

Si Flaubert avait grandi en Écosse au XXe siècle, il aurait pu écrire Tenement Kid sur le modèle de l’Éducation Sentimentale. Non pas que Baby G soit un grand écrivain, mais il donne beaucoup d’allure à ses convictions, d’autant plus d’allure qu’il grandit dans un milieu pauvre et fortement politisé. Il dit sa fascination pour Fidel et le Che qui ont viré les Américains et la mafia de Cuba. Il va même jusqu’à prétendre, et il a raison, que Fidel et le Che ont démarré les sixties trois ans avant les Beatles. On a tous eu des posters du Che dans nos chambres. Rien de surprenant à cela, le Che arborait non seulement une allure de rockstar, mais il agissait en plus comme un héros - Che was our Jesus, a rockstar revolutionary - Baby G ajoute que Dennis Hopper avait basé son look sur le Che. Small Baby G admire aussi Cassius Clay parce qu’il refuse d’aller se battre au Vietnam en balançant dans la barbe du pouvoir néo-nazi américain : «No Viet Cong ever called me a nigger !». Small Baby G admire donc les sportifs noirs, Cassius Clay et Pelé - Sport is an incredible way of breaking down racial préjudice - Mais en même temps, il se dit consumé de l’intérieur, par une douleur à la fois psychique et spirituelle. Il est convaincu pendant toute son enfance que la vie n’est que confrontation, compromis et violence. Les rues de Glasgow ne sont pas sûres à l’époque. Il se fait souvent casser la gueule et doit apprendre à se défendre ou à raser les murs. Quand il arrive à l’école primaire de Mount Florida en 1972, un kid lui dit : «Tu es au courant pour Skin des Tiki ? Il a reçu un coup de hache dans le dos hier soir.» Les Tiki sont le gang local - Everywhere you went in Glasgow there were gangs - Baby G rappelle les principes de base de la vie d’ado à Glasgow : tu dois être dur - it was all about how hard you were - et plus tu es dingue, plus tu es respecté. Sinon, évite de faire le cake et de te faire remarquer car tu vas recevoir une grosse branlée. Et un peu plus loin, il amène une conclusion qui tombe sous le sens - So when punk came along, I was just ready for it - En 1976, il a 14 ans et encore toutes ses dents.

Bien que ses parents soient d’une extrême pauvreté - la famille habite dans un deux pièces, le fameux tenement, c’est-à-dire le taudis - ils écoutent des disques. Et pas n’importe quels disques. Certainement pas Chantal Goya. Baby G se souvient très bien d’un Greatest Hits de Diana Ross & the Supremes sur Motown. Le chouchou de Dad, c’est Muddy Waters avec «I Got My Mojo Working». Il y a aussi le Greatest Hits Volume 2 de Ray Charles «on the stateside label with a cool photo of Ray. Dad would play this record A LOT.» Ils écoutent aussi Bob Dylan - Dad loved The Times They Are A-Changing LP with all the protest songs on it - Mum adore Hank Williams, «Moaning The Blues» which she played A LOT. Elle adore aussi Doris Day et un single d’Elvis que Baby G passe son temps à admirer, thinking how beautiful he looked. Il se souvient aussi d’un live de Smokey Robinson au dos duquel Dylan disait de Smokey qu’il était «America’s greatest living poet». Baby G indique aussi qu’il n’y avait pas de disques des Beatles in the house - Mum later told me she never liked them; she preferred the Stones - Comme ça au moins les choses sont claires. On ne sera pas obligé de lui demander s’il préfère les Stones ou les Beatles.

Il se souvient de la teuf-teuf familiale qu’ils avaient dans les early seventies : une beautiful dark green Vauxhall Viva, équipée d’un lecteur de cassettes et Dad écoutait Bridge Over Troubled Waters et Glen Campbell - That’s when I first heard the Rolling Stones, in that car - À 11 ans, il flashe comme tous les kids d’Angleterre sur Marc Bolan, il appelle ça du bluesy hard rock, puis un copain d’école lui passe Aladdin Sane, et il est frappé par le portrait de Bowie à l’intérieur du gatefold, «à la fois satyre, mi-homme mi-bête, de sexe indéterminé» - It was a totally mind-blowing image - Ça lui tournicote les hormones. Puis il découvre tout le glam à la téloche, dans Top Of The Pops, Sweet, Roy Wood and Wizzard, Gary Glitter, Slade, Mott The Hoople, Bowie, Sparks et T. Rex - Bowie and Bolan introduced me to androginy an poetry - C’est le parcours classique d’un kid qui grandit dans les seventies. Il existe énormément de points communs entre cette autobio et celle de Kris Needs. Puis c’est la révélation : une petite photo de Johnny Rotten - My first outsider hero. No words needed - Puis ça continue avec Diamond Dog, le Slaughter On 10th Avenue de Mick Ronson et le 16 And Savaged de Silverhead. Le premier single qu’il achète avec son argent de poche est l’«Hellraiser» de Sweet. Puis chez le copain Butchie, il découvre Meaty Beaty Big And Bouncy des Who, ainsi que Who’s Next et Live At Leed, le Get Yer Ya-Ya’s Out des Stones, puis il flashe sur le Stupidity de Doctor Feelgood, sur Nazareth, sur «Motor-Biking» de Chris Spedding, quelques singles de Status Quo et le Machine Head de Deep Purple - Rock and roll totally consumed me. It became my religion - Il voit la culture rock comme un espace de liberté, où les gens peuvent devenir eux-mêmes. Il finit par découvrir que c’est aussi un moyen de se réinventer. L’imagination au pouvoir, en quelque sorte. C’est exactement ça, Baby G. Il a tout compris. Il veut échapper au monde réel qui ne lui plaît pas - I think punk did that for me - Il pense même, comme beaucoup de gens qui ont suivi le même chemin, que le rock lui a sauvé la vie. Vers la fin du book, il évoque les blues people qui sont à ses yeux the ultimate outsiders - Soul and country are both artforms created by working-class Americans, Black and white - C’est parce que petit il écoutait Ray Charles (Dad) et Hank Williams (Mum) qu’il a ça en lui, a deep love of the blues. Dans les années 90, il passe son temps à écouter ce qu’il appelle des «albums sérieux», ceux des masters; sixties and seventies soul songwriters, the country soul guys comme Dan Penn, Donnie Fritts et Kris Kristofferson. Grown-up, adult songwriters. Serious guys with a life story. Literary songwriting. Songs of experience, à la différence de ses chansons qui sont des songs of innocence. Il veut écrire des songs of experience, lui Baby G, l’éternel adolescent ? Ha ha ha, quelle blague ! Éducation parfaite. Baby G est ce qu’on appelle un gosse rudement bien élevé.

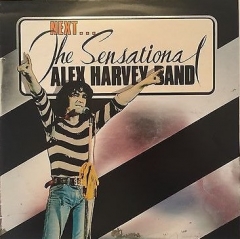

Il nous fait aussi des pages superbes sur Alex Harvey Band et Thin Lizzy. Alex Harvey parce que c’est un mec de Glasgow et tous les copains d’école ont un patch SAHB (Sensational Alex Harvey Band) cousu sur leur blouson Wrangler - Harvey was one of our own, a Glasgow boy qui avait réussi après des années d’efforts. Son Sensational Band portait bien son nom. They took no prisoners and stormed the nation’s pop charts and concert venues with a mixture of street-sharp hard rock, sea shanties, murder ballads and Weimar decadence - Baby G flashe sur l’album Next, avec Alex les bras en l’air sur la pochette et cette invitation à se battre, «Come ahead, your tea’s out !», Baby G voit Alex comme «the shamanic pagan high priest, comme Richard Wagner fronting a rock band». Il se demande comment un mec aussi pauvre a fait pour réussir à devenir célèbre - He was just a guy from the same streets as me, from Tradeston - Et ça repart de plus belle avec Thin Lizzy et «The Boys Are Back In Town», la chanson qui pour Baby G définit le mieux l’été 1976, l’été de ses 14 ans. Il voit Lizzy à Top Of The Pops et il est frappé par l’«extremely handsome black Irishman dressed in tight blue jeans, stack-heeled shoes and a loose-fitting glammed-out silver-streaked cowboy shirt unbuttoned halfway down his chest, revealing a silver necklace. He wore his hair in the afro style, tight like Jimi Hendrix. He was just so confident and outrageously flash.» What a portrait ! Baby G a du pif, il choisit les bonnes idoles. Quand il voit dans le journal local que Thin Lizzy passe à l’Apollo Theatre de Glasgow, il décide d’y aller avec un gosse du quartier qu’il ne connaît que de vue, Alan McGee. En trottinette, ça fait trop loin, alors ils y vont tous les deux en autobus. Pour Baby G, c’est le dépucelage - I lost my rock and roll virginity to Phil Lynott and Thin Lizzy that night. I was filled with the Holy Spirit of Rock and Roll, never to be the same again. The classic line-up of Lynott, Downey, Gorham and Robertson transmogrified my teenage soul with raw-powered street rock and flash glam electric sexuality. My love for Lizzy will never die. They were the first real musical love that I discovered by myself and they still inspire me to this day. Phil was the greatest, a true working-class hero. Every boy wanted to be him, every girl wanted to fuck him - Et soudain le punk arrive.

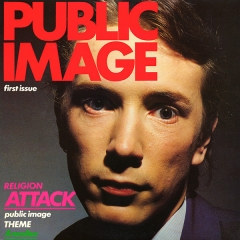

Baby G commence par tomber sur les Damned à la télé. Nest Neat Neat ! Boom badaboom ! Il tombe de sa chaise. Puis à Pâques 1977, il achète le NME avec les Clash en couve. Les trois Clash, avec Simonon au milieu ! Oh la la ! Il est choqué par leur brutally short hair, car «in early 77, tout le monde a les cheveux longs». Il achète l’album des Clash et rentre chez lui en courant pour l’écouter sur la stéréo de ses parents qui sont au boulot. Il met le volume à fond, cranking up the volume full blast. Comme tous les kids de son âge, Baby G est ratatiné par cet album, c’est un phénomène purement britannique. Puis il achète «God Save The Queen» et rentre chez lui en courant pour l’écouter avec son petit frère Graham - We were just ORGASMING - Ils expérimentent tous les deux ce qu’il appelle le psychic jailbreak, l’évasion psychique. Leur vision du monde change ce jour-là, avec le full blast des Pistols. Puis il découvre les Dolls. Quoi, des mecs qui sonnent comme les Pistols ? Ce n’est qu’un plus tard qu’il comprendra que les Dolls étaient là avant et qu’ils sont devenus les Heartbreakers. Baby G commence à hanter les disquaires de Glasgow, il y en a six à proximité du lycée et celui qu’il préfère s’appelle Bloggs car il vend du punk et le vendeur n’est autre que Mickey Rooney, futur chanteur des mighty Primevals - A Stooges and MC5 fanatic - Baby G se lance comme tout le monde dans l’achat de disques américains, avec «Sheena Is A Punk Rocker» des Ramones et «Spanish Stroll» de Mink DeVille, puis il continue avec Patti Smith, Richard Hell, les Runaways et les Dead Boys. Mais son chouchou reste Johnny Rotten - Everything he said in the interviews was deeply confrontational and launched with a fusillade of hate - Baby G n’en finit plus de l’admirer, d’autant plus qu’il n’avait rien d’un sex-symbol à la Rod Stewart - He was exactly like one of us working-class street kids - Les Pistols renversent l’échelle des valeurs, tout ce qui était joli devient laid et tout ce qui est laid devient joli. Oh et puis les fringues - Black leather trousers and jackboots, Mod bum-freeze jacket and Destroy shirt, the studded wristband, S&M belt and his digital watch. I thought he was the coolest-looking guy in the world - Quand Johnny Rotten se pointe sur Radio One, John Tobler lui demande ce qu’il écoute, et Rotten lui répond : «Football chants and Irish rebel songs.» Alors Baby G est sidéré : «I thought, that’s me !», oui, car il va voir les matches de foot et chante les football chants and Irish rebel songs at Celtic games... and he is in the best rock and roll band in the world. Johnny Rotten comes from a council estate, so I do. THIS GUY’S LIKE US !

En 1977, Baby G casse sa tirelire pour aller voir des concerts : Lizzy deux fois, Graham Parker And The Rumour, Status Quo, the Jam, the Damned, Dead Boys, the Clash et ça se termine avec that amazing Christmas show : Ramones supported by the Rezillos. Il tombe sous le charme des Ramones, comme tout le monde - Ramones were perfect in both charm and vision. Ramones were a total assault on the senses. Ramones were godhead - Et quand après la fin des Pistols, John Lydon revient avec PIL, Baby G en bave d’admiration, parce que justement, Lydon ne revient pas avec des nouveaux Pistols, mais avec un son nouveau - We’d never heard anything like this before - Il faut bien se souvenir que PIL fut révolutionnaire à l’époque. Du coup, Baby G se sent encore plus proche de son idole - He was my guiding star - Il va ensuite flasher sur Ian McCulloch qui selon lui a tout, the looks, the hair, the voice - The Bunnymen had a mystique - Puis il devient roadie pour Altered Images qu’il trouve really good.

En 1978, il commence comme tout le monde à écouter le John Peel Show on Radio One sur un petit transistor à piles, du lundi au jeudi. Puis grâce à Zigzag, il découvre Love, les Byrds, les Doors, Buffalo Springfield, Tim Hardin et Tim Buckley. Small Baby G ne sait plus où donner de la tête. Et puis il y a Johnny Thunders en couverture de Zigzag, avec à l’intérieur son interview par Kris Needs pour la promo de So Alone. Ah la longueur des filets de bave ! Et comme tout le monde, Baby G se met à acheter chaque semaine la trilogie impérative, NME, Melody Maker et Sounds. De quoi devenir dingue.

Un soir, lors d’une party chez Severin à West Hampstead, Baby G tombe sur sa collection de disques. Il est choqué d’y voir trôner l’Electric Ladyland, non pas à cause des gonzesses à poil sur la pochette - Baby G ne bande pas encore - mais parce que l’album était à l’époque considéré comme un hippy album, et donc mal vu chez les punks - That’s how it was in those days - Il se souvient aussi d’avoir réagi de la même façon en découvrant le White Album chez Andrew Innes, qui est alors un copain du quartier - It was a crime to admit you liked anything before 1976 except for the Velvet Underground, Iggy and the Stooges, New York Dolls and MC5 - C’est vrai que le sectarisme régnait sans partage, surtout à cette époque. Tout le monde devenait à moitié con avec le punk-rock. On lançait des anathèmes à tout bout de champ. Fuck ci, fuck ça. Si Can et Van Der Graaf échappaient aux purges, c’était grâce à Johnny Rotten qui en disait le plus grand bien à la radio.

Et comme tout le monde, Baby G s’achète une première guitare électrique, une copie de Les Paul Classic, «a cherry-burst reddish-brown colour, very Thin Lizzy» et un ampli Peavy Bandit. La première chose qu’il apprend à jouer dessus, c’est «Time’s Up» et le solo sur deux notes du «Boredom» des Buzzcocks. Puis il s’achète une basse, «a black Fender Mustang bass guitar and an Electro-Harmonix Clone Thenry effects pedal». Il adore jouer comme Jah Wobble de PIL.

Il revient longuement sur l’autre grande idole de son enfance, Jimbo, un Jimbo héroïque qui traite le public de Miami de bande d’esclaves. Baby G et son frangin Graham adorent rouler la nuit dans Glasgow, au volant de Mum’s little Renault, en écoutant une cassette des Doors, la compile de singles qui s’intitule 13 - Five to one baby/ One in five - Baby G admire autant Jimbo que le Che : «Jim Morrison vivait réellement les choses qu’il chantait. In the future I would personnaly find that was a very dangerous game to play.»

Il se met à vénérer les auteurs comme Jagger & Richards, Jim Morrison, Lou Reed, Ray Davies et Iggy Pop. Son copain Beattie avec lequel il va démarrer Primal Scream s’achète une douze pour sonner comme les Byrds - He was hooked on Roger McGuinn’s jingle-jangle magic Rickenbacker guitar sound - Alors Baby G s’achète une «sky-blue Vox Pantom as played my hero Sterling Morrison, guitariste extraordinaire of the Velvet Underground.» Et puis en 1984, le punk passe de mode - It was seen as an embarassment in the UK music papers - Et les hip people de Glasgow étaient tous des clones de Bowie Young Americans, dans leurs fringues atroces, playing the white-boy funk that was as funky as Margaret and Dennis Thatcher attempting to dance the Funky Chicken: naff central - Eh oui, les années 80. Comme tout le monde, Baby G se réfugie dans les «ultra-damaged poster-boys of underground rock», Syd Barrett et d’autres misterioso figures comme Arthur Lee, Brian Wilson et Alex Chilton - Not a lot of people were interested in these artists. They were seen as sixties drug casualties and burnouts, embarassments from another era - Puis comme tout le monde, Baby G part à la chasse aux disques dans les record fairs, il ramasse de tout, Electric Prunes, Eddie Floyd, Isaac Hayes, des Stax singles, 13th Floor Elevators, Byrds, Misunderstood, puis c’est le déluge des compiles fatales, Perfumed Garden, Acid Dreams, tout le bazar de Rhino puis de Line Records en Allemagne qui se met à rééditer tout ce qui peut intéresser les kids boulimiques comme Baby G. En 1984, il ne jure que par ses psychedelic heroes Jim Morrison, Lux Interior, Roky Erickson, Syd Barrett et Arthur Lee. Et pour entrer en osmose avec le psychédélisme, il faut bien sûr prendre des psychedelic drugs, otherwise you can’t be psychedelic ! Logique imparable.

Il évoque brièvement la scène de Glasgow, Teenage Fanclub, les Vaselines qu’admirait tant Kurt Cobain, et Stephen Pastel - He was a freaky kid, total outsider in his own way - mais qui choque Baby G car il lui dit ne pas aimer les Pistols. Baby G lui demande pourquoi et Stephen Pastel lui répond : «They’re like heavy metal.» À quoi Baby G ajoute : «Stephen was more into Dan Treacy, TV Personalities and Swell Maps. We agreed on the Shangri-Las, Velvet and Subway Sect though.» Baby G ajoute que Stephen est toujours d’actu à Glasgow et qu’il possède a fantastic record shop called Monorail. Baby G évoque aussi Mark E. Smith qu’il admire, comme tout le monde, et Prince plus encore, surtout les singles parus dans les années 80 - They’re as good as the Beatles or the Stones, Bowie, Phil Spector, Tamla-Motown, Stax, anyone - À tel point qu’il le veut comme producteur du premier album de Primal Scream, ce qui fait marrer McGee. À la place de Prince, il obtient Stephen Street.

Quand dans les années 80, Baby G s’installe à Brighton, il ouvre avec ses copains un club nommé SLUT. Sur le poster du club figure le fameux portrait de Brian Jones en uniforme nazi, avec comme légende le fameux ‘Stay sick Turn blue’ emprunté aux Cramps et qu’on trouve, précise Baby G, au dos de leur premier single, «Human Fly» on the Vengeance label. Des groupes viennent jouer au SLUT : Strawberry Switchblade, Felt, Loop and Weather Prophets, des groupes dont il est fan, surtout Loop - We loved Loop - Faut pas louper Loop. Puis il tombe dans les bras de Bobby Blue Bland - noir-pop-bed-chamber blues and adult existentialism - et du great O.V. Wright - His classic records are occult Mississippi Delta alchemical conjurings made under the guidance of the great producer Willie Mitchell - Il explore les labyrinthes de cette Soul, espérant qu’un jour I could emulate it. Mais pour chanter comme O.V. et Bobby Blue, il faut muer, Baby G, et il ne mue toujours pas. Il évoque aussi les fameuses compiles Northern Soul sur Kent et les Ady Croasdell’s soul nights au 100 Club dont Andrew Innes est un habitué. Il va voir les Spacemen 3 en concert, car il aime bien le single «Revolution», mais quand il entre dans la salle, il en reste comme deux ronds de flan : au pied de la scène, les kids sont assis par terre comme des hippies, et les Spacemen sont eux aussi assis, le cul dans des chaises. Incroyable ! Il découvre plus tard qu’ils sont des smackheads, alors pour lui, ça tombe sous le sens.

Ce sont surtout ses paragraphes politiques qui rendent Baby G infiniment sympathique. Il nous raconte mieux que quiconque l’écroulement de la classe ouvrière anglaise. Le foot sert à cristalliser la colère, d’où la violence dans les stades. Il sait que la classe ouvrière n’existe que pour travailler dans les mines et les usines qui sont la propriété des bourgeois, cette sale race qui fait des profits obscènes sur le dos des travailleurs, Baby G n’y va pas de main morte, il développe bien cet aspect des choses, car la rage politique est directement liée au rock, il parle de siècles de féodalisme dégradant et des horreurs de la révolution industrielle qui, c’est vrai, a battu tous les records en Angleterre. Et voilà que Baby G se retrouve sur le marché du travail, à l’aube de la post-industrialisation. Comme tout le monde, Baby G voit que les lois votées au parlement sont des actes de violence dirigés contre les plus pauvres, il cite des fameux plans d’austérité alors qu’on allégeait les impôts des plus riches, Baby G en écume de rage, il sait que la pauvreté tue et il voit la femme la plus détestée d’Angleterre, la mère Thatcher, écrabouiller les mineurs, elle a enfanté nous dit Baby G des créatures aussi politiquement ignobles qu’elle et il balance les blazes de Blair et de tous ceux qui ont suivi, all are Thatcher’s children and I hate them all equally. But I hate her more. She was their Elvis - Plus loin, il tombe à bras raccourcis sur Queen, Elton John et Rod The Mod qui sont allés jouer en Afrique du Sud, au temps de l’apartheid - They had all taken the apartheid gold - Il a raison de s’énerver, Baby G, ces comportements sont impardonnables. Il développe ainsi son radicalisme à longueur de pages et c’est une dimension d’autant plus capitale qu’elle n’apparaît jamais dans la presse rock, connue pour son édifiante superficialité. Le rock et la contestation politique sont issus du même principe de refus de l’autorité, et dans le cas de l’Angleterre, du despotisme libéral, qui est sans doute le pire fléau du XXIe siècle. La notion de profit n’a jamais autant fait de ravages dans les cervelles. Il faut désormais s’habituer à l’idée qu’un monde meilleur n’existera jamais.

Baby G cite souvent les Cramps sans jamais vraiment en parler. Il fait juste des petites allusions de temps en temps, comme s’il en avait la trouille et qu’il n’osait pas s’en approcher. Lors d’une fête sauvage dans une usine abandonné avec les frères Reid, Baby G dit entendre le «Caveman» des Cramps. Il rencontre à une époque un nommé Joogs qui est fan des Cramps. Joogs jouera du tambourin dans la première mouture de Primal Scream. Lors de son premier voyage à Los Angeles, Baby G croise sa guitar heroin Poison Ivy Rorschach chez un disquaire. Il est tellement intimidé qu’il n’arrive pas à parler - Ivy was so fucking sexy. The queen of rock and roll - D’ailleurs, quand il compose «Ivy Ivy Ivy» pour le deuxième album de Primal Scream, il pense bien sûr à Ivy Rorschach of the Cramps. Et sur scène, avec Primal Scream, ils jouent en rappel «Up On The Roof» by Carole King and «Lonesome Town» by Ricky Nelson and the Cramps.

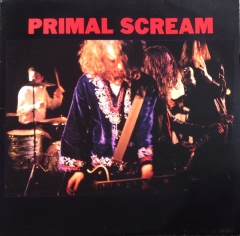

Quand on bénéficie d’une telle éducation, on finit fatalement par mal tourner, c’est-à-dire jouer dans un groupe. Baby G a déjà commencé à acheter des guitares, à prendre des drogues et à composer des chansons. Alors il monte Primal Scream avec le copain Beattie. Le nom du groupe sort d’un texte de Mark E. Smith sur Live At The Witch Trial, à la fin de «Crap Rap» - I believe in the R&R dream/ I believe in the primal scream - Et hop c’est parti. Pas plus difficile, tu flashes et tu agis. Il a ce qu’il appelle lui-même a year-zero mentality de young punk. Rien à voir avec le primal scream de John Lennon. Les punks nous dit Baby G ne commenceront à écouter les Beatles qu’au moment où Paul Weller va pomper «Taxman» pour faire «Start». Du coup, Beattie achète Revolver. Avec Beattie, ils écoutent aussi les deux premiers albums des Stooges sous acide, allongés par terre, la tête entre les deux enceintes - You haven’t lived until you’ve heard «We Will Fall» and «Dirt» in this way, I’m telling you. Beautiful primitive urban blues - Puis il cite Dickinson qui qualifiait les Stooges de «primitive modernists». Selon Baby G, les Stooges ont créé «a post-adolescent urban white bues qui encapsulait les peurs, les espoirs, les frustrations sexuelles et l’ennui existentiel of teenage outsiders everywhere.»

Alors qu’il vient de lancer Primal Scream avec le copain Beattie, Baby G commence aussi à fréquenter les frères Reid. Il va vivre avec les Mary Chain l’un des épisodes les plus excitants de l’histoire du rock anglais. Et grâce à lui, on va pouvoir le vivre de l’intérieur. Comment commence cette belle aventure ? Assez bêtement : Baby G reçoit chez lui une cassette C-90 que lui envoie Nick Lowe. Dans le petit mot d’accompagnement, il indique à Baby G que les deux guys qui sont leur la cassette pourraient éventuellement se joindre au duo Primal Scream qu’il forme avec le copain Beattie et que Lowe a vu jouer sur scène. Sur la cassette est écrit le nom du groupe au stylo bille : Jesus and Mary Chain, et quatre titres de chansons : «Never Understand», «Upside Down», «Inside Me» et «In A Hole». Baby G rencontre les frères Reid un jeudi du mois de juin. Jim et William nous dit Baby G portent des cheveux très haut sur le crâne et ceux de Douglas Hart, le bassman, sont noirs de jais et bouclés. Il manque le batteur Murray qui est à l’école. Alan McGee est l’un des premiers à s’intéresser au groupe, car sur scène, c’est le chaos garanti : ils sont tellement défoncés que William joue «In A Hole» alors que Jim chante «Upside Down» et Douglas joue «Inside Me», et c’est là qu’ils commencent à se battre comme des chiffonniers, devant tout le monde. Pif paf, dans ta gueule, et ils quittent la scène. C’est la fin du set qui n’a même pas commencé. Pour McGee, c’est du genius à l’état pur. Quand Baby G les voit jouer à Glasgow pour la première fois, William et Jim arrivent en titubant sur scène, ils se cognent partout - It was just noise, carnage - Ils jouent trois cuts - a cacophonous, violent fuck-up noise, it was completely unmusical, mais en même temps ça faisait sens pour Beattie et moi, parce qu’on comprenait ce langage - Baby G apprend que les frères Reid appréhendaient tellement de monter sur scène qu’ils avaient bu comme des trous, au point qu’ils tenaient à peine debout. Au point de se faire virer de la scène par les videurs. Les frères Reid nous dit Baby G s’abreuvaient directement «à la source de l’universal psychedelic punk energy.» Ils proposaient le «true primitive power of rock and roll en opposition à la musique clean, safe et asexuée dont les médias et les music papers gavaient les gens.» Et puis un jour, McGee appelle Baby G pour lui annoncer que les May Chain ont viré leur batteur Murray et qu’ils le veulent lui, Baby G, comme batteur. Le seul problème c’est que Baby G n’est pas batteur. Pas grave. Et hop tournée en Allemagne avec les Mary Chain, le Biff Bang Pow d’Alan McGee et les Mod punk rockers d’Aberdeen, les Jasmine Minks. Baby G profite de l’occasion pour préciser que les Mary Chain ne répétaient jamais - Every single gig was freefall. Every gig. Even when we made Psychocandy - Il garde aussi des souvenirs attendris de camaraderie, quand ils dormaient tous les quatre dans des sacs de couchages, serrés les uns contre les autres sur la plancher d’un appart, in the cold autumn London night. Jouer sur scène avec ces trois loustics, ça reste pour Baby G les meilleurs souvenirs de sa vie. Ils n’ont même pas besoin de se parler entre eux. Un regard suffit - The best relationships are like that - Il va loin, le petit Baby G car il parle même de spiritualité. Au retour de leur tournée allemande, ils découvrent que dans le NME, un journaliste déclare : «Les Mary Chain sont the new Sex Pistols.» Ça y est, ils commencent à décoller. Les labels se rapprochent de McGee qui est leur manager. Baby G est de plus en plus épaté par la grandeur des Mary Chain - The Chain as a band was perfect as it was: four punks with clear minds and a defiantly powerful, well thought-up group aesthetic (...) I loved the purity in the Mary Chain; it was kind of religious. Actually, it WAS religious. Pure rock and roll - Mais en 1985, chaque fois que les Mary Chain jouent à Londres, ça tourne à l’émeute. Baby G dit que dès qu’ils commencent à jouer, une pluie de missiles s’abat sur eux - Et soudain le public attrape Jim, des mecs du service d’ordre sont obligés d’aller le récupérer car des mecs le tabassent - C’est la guerre nucléaire ! - And the missiles were coming the whole time - Comme il l’a déjà précisé, les Mary Chain ne répètent jamais. Ils démarrent un cut et s’arrangent pour le finir - it was free-form madness - Ils font une version du «Mushroom» de Can que Baby G qualifie de «creepy crawl death-rattle low moan blues». Le concert à l’Electric Ballroom est encore plus extrême, nous dit Baby G. Des gens viennent pour zigouiller les Mary Chain. Pour étayer son propos, Baby G cite une anecdote : «Jim Reid était allé voir Nick Cave & the Bad Seeds à l’Hammersmith Palais et un mec est venu le trouver pour lui demander : ‘Are you the singer in the Mary Chain?’. Et six mecs tombent sur Jim pour lui filer la branlée du siècle. Gave him a doing. Kicked fuck out of him. Alors que Jim gît au sol dans une mare de sang, les mecs lui disent : ‘Dis à ton fucking batteur qu’il est le prochain !’.» Même si Baby G essaye de se faire passer pour un petit dur, il ravale sa salive. Il sait que ces mecs-là ne rigolent pas et qu’il va prendre une trempe.

En 1985, il part en tournée américaine avec les Mary Chain. New York, punk city of my dreams. Premier arrêt au Gem Spa sur St Mark’s Place pour rendre hommage aux New York Dolls, tels qu’on les voit au dos de la pochette de leur premier album. Puis Midnight Records, pour les albums psychédéliques. Cette fois, la tournée se passe bien, pas de violence. Sur scène, William Reid règne sans partage. Il sort un son qui est un «shot de high-grade amphetamine sulphate, pure white light, white heat, wired soul genius.» - His gonzoid riffage and energy sprawl would propel me forward rhythmically - Et puis, les premières crevasses apparaissant dans ce beau rêve de fraternité. Un jour, il va chercher sa copine Karen à la gare. Elle arrive de Glasgow et lui apprend qu’elle va jouer à sa place le soir-même dans les Mary Chain. Ça interloque Baby G pour deux raisons : un, Karen ne sait pas battre le beurre, et deux, ses frères spirituels ne lui ont rien dit. Baby G lui demande quand même pourquoi elle a accepté, sachant qu’elle lui retirait le pain de la bouche. Oh, Karen n’est pas à ça près. Elle dit avoir d’abord refusé, mais William a insisté, lui promettent de lui donner tout ce qu’elle désirait si elle acceptait de jouer avec eux. Alors elle a demandé un gramme de speed et William est parti en courant lui chercher ce qu’elle demandait. En fait, le problème, c’est que Baby G qui a les yeux plus gros que le ventre joue dans deux groupes à la fois, les Mary Chain et Primal Scream. Les groupes sont même souvent à la même affiche, et Baby G chante et gratte sa gratte dans l’un et il bat le beurre dans l’autre. On appelle ça de l’omnipotence et c’est une tare qui ne convient pas, mais alors pas du tout, à un mec aussi intègre que William Reid. Et ça ne servait à rien d’en parler. Aussi le soir même, quand ses copains de Primal Scream voient Karen jouer à sa place, ils demandent à Baby G pourquoi il ne joue pas. What could I say ? Les frère Reid ne parlent jamais des problèmes. Baby G doit fermer sa gueule et l’accepter, parce que les Mary Chain sont leur groupe. Il sent bien que c’est le commencement de la fin. Effectivement, le lendemain, Jim Reid appelle Baby G au téléphone, ce qu’il ne fait jamais. Il l’appelle pour lui mette le marché dans les pattes : soit il devient le batteur des Mary Chain à plein temps, soit il dégage - We don’t want you to be in Primal Scream anymore. You can’t be in both bands, you have to make a choice - Le choice est vite fait. «Ok I’ll be in the Scream, then. And that was that.» Fin de l’épisode. Baby G est bouleversé. Il note toutefois que pour enregistrer leur deuxième album, the existential blues album Darklands, ils ont utilisé une boîte à rythme pour le remplacer, which is cool. Puis il découvre qu’ils avaient déjà prévu un batteur en remplacement pour les concerts, le fameux John Foster Moore, qui fera ensuite équipe avec Luke la main froide dans Black Box Recorder.

L’autre personnage principal de cette apologie de l’éternelle adolescence, c’est la dope. Baby G en est incroyablement friand, plus encore que des bombecs. La dope se situe au même niveau que l’engagement politique et le rock, c’est un moteur, une psycho-vitamine dirait Marc Z. Baby G attaque sa carrière de drug-head avec les acides, pour vivre en osmose avec sa passion pour le rock psychédélique. Il découvre aussi le pouvoir du sexe sous acide avec sa copine d’alors, la fameuse Karen évoquée plus haut. Puis quand il fréquente McGee, il lui balance le fameux slogan de Ian McCulloch : «No snow, no show !», formule magique qu’il prononçait selon Baby G chaque soir avant de monter sur scène. Avec des yeux devenus globuleux, Baby G traîne dans les parties avec Throb et les mecs de Felt où tout le monde est sous speed and magic mushrooms. Il découvre ensuite l’ecstasy, «plus adapté au vibes de basse et aux sons électroniques, alors que le speed convient mieux aux amateurs de high-energy rock and roll.» Il ajoute que «the Southern Soul sounds is great on smack et que l’herbe est parfaite pour le Jamaican Reggae and dub.» - Different drugs for different sounds - Il en connaît un rayon, le petit Baby G. Pas la peine de lui faire un dessin. Il achète son premier E (ecstasy) aux Happy Mondays. Il en éprouve une grande fierté. Mais sa dope préférée reste le speed - Ecstasy was a different psychotropic trip. My life was changing and I didn’t even know it - Quand ils roulent vers le Nord pour aller jouer à Londres, ils prennent du speed et quand ils redescendent à Brighton après le concert, ils droppent des Es. Ils goûtent pleinement à la joie et à la liberté de leur jeunesse. C’est pour ça que la scène acid house lui plaît, tout le monde est sous E, il parle d’un «holy sacrament drug», alors que la scène indie pue la bière, et Baby G ne supporte pas les pintes. En plus ces mecs-là ne prennent même pas de drogues. Baby G n’aime pas non plus les pubs - Pubs were never my scene - Un jour Throb ramène des tablettes de dexys, la fameuse Dexedrine qu’il qualifie de best drug in the world - We all took dexys to do the interview - Un jour en arrivant au studio, Toby leur dit à tous les trois, Baby G, Throb et Innes d’ouvrir la bouche et il leur balance à chacun des pilules. Il en a un bocal plein. Ils veulent quand même savoir ce qu’ils avalent et Toby se marre : «C’est ce qu’a avalé Keith Moon la nuit où il est mort.» Alors les trois autres répondent : «Yeah ! Great !». Le problème, c’est qu’après, la situation devient bizarre : les quatre Primal Scream tombent dans les pommes. Quand Dick Green l’associé de McGee chez Creation appelle l’ingénieur du son Leggatt pour savoir comment se déroule la session, Leggat est bien embêté. Il répond : «The band are in a coma.» Green ne comprend pas : «What d’you mean, they’re in a coma ?». Alors Leggatt décrit ce qu’il voit : «Well, Bob and Innes are on the floor, Throb est sur le canapé et Toby vient de se glisser sous la console de mixage.» Les pills de Keith Moon sont des somnifères qu’on administre dit-on a des éléphants. Quand ils commencent à palper des gros billets, Throb achète des gros pochons de coke. Il en fait même le commerce à Brighton. Il a acheté une bagnole pour faire les trajets et bien sûr il n’a pas de permis. Baby G tente de le ramener à la raison, lui disant que s’il se fait choper, il va détruire le groupe. Mais Throb se marre. Il passe vite au freebasing - We all did. It was great fun.

Retour aux balbutiements de Primal Scream. Beattie et Baby G enregistrent des démos avec Elliot Davies qui dit à Baby G : «The songs are both very good. Bob you’re not a singer.» Choqué, Baby G lui demande ce qu’il veut dire et l’autre lui explique : «You’re not a proper singer like Al Green or Marty Pellow, you’re more like Bernard from New Order.» Baby G s’en tire à bon compte, car il adore New Order, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Heureusement, on finira par trouver quelques points de désaccord avec Baby G. Puis il rencontre son futur Soul Brother, Robert Young, alias Dungo, un gosse du quartier. Un jour Baby G le croise dans la rue et lui demande ce qu’il a eu comme cadeau de Noël. «A Telecaster guitar !». Baby G découvre que son nouveau copain est bourré de talent. Il écoute les Byrds et Love. Ils se mettent vite à la recherche d’un son - We were aiming for a mix of ecstatic sixties joyous transcendental psychedelic pop and modern eighties electronic dance beats - Comme tout le monde, Baby G goûte au plaisir suprême qui est de jouer dans un groupe et il sait dire pourquoi c’est une affaire sérieuse : «Rock and roll at its highest point is serious magic. An alchemical transformation is possible, but only if people with the right attitudes, minds and spirits are involved in the ritual.» Au début, ils sont cinq, Beattie gratte sa douze, Robert on bass, Baby G sur une six cordes électrique et au chant, Tam McGurk au beurre and our pal Joog on tambourine. Aux yeux globuleux de Baby G, Robert est le musicien le plus doué qu’il connaisse. Un jour, alors qu’il sont en tournée, ils s’arrêtent pour pisser un coup au bord de la route. C’est là qu’ils découvrent le pot aux roses : Robert est monté comme un âne - For fuck’s sake would you look at the size of that thing? - Robert ne comprend pas pourquoi ils s’extasient devant sa queue. Baby G lui dit qu’elle est «like a fucking python». Alors Robert se marre et leur dit que le problème n’est pas la grande taille de sa queue, mais plutôt la petite taille des vôtres, it’s just that you guys are all too wee - C’est là qu’il chope le surnom de Throb.

Primal Scream commence à se bâtir une petite réputation mais bizarrement, John Peel ne s’intéresse pas à eux. Il s’intéresse plus nous dit Baby G aux groupes with girls in it, «surtout si elles ne savent pas jouer de leur instrument.» Il est revanchard, le petit Baby G, faut pas lui marcher sur les doigts de pieds. Puis Andrew Innes rejoint Primal Scream.

Leur premier album s’appelle Sonic Flower Groove et paraît en 1987, en plein boom des futals de cuir noir. Dès le «Gentle Tuesday» d’ouverture de balda, on sent un léger problème : Baby G n’a pas de voix. Ce qui semble logique, vu son extrême jeunesse. Ces sont les deux guitaristes Throb et Innes qui mènent le bal. Mais le loup - c’est-à-dire la voix - n’y est pas. Ça reste de la pop d’agneaux blancs comme neige. Baby G chante comme une savonnette. Bizarre qu’il ne s’en rende pas compte. Il est assez pénible sur «Sonic Sister Love», et les cuts suivants ne valent guère mieux. On sent une volonté Velvet dans «Love You», mais dès que Baby G ouvre le bec, il ruine tout. Il se prend pour les Ronettes et ça devient très compliqué, pas pour lui, mais pour l’auditeur qui au vu de la pochette s’attendait à entendre du beau gaga de Glasgow. Baby G fait encore son cirque dans «Aftermath» et bat tous les records d’immaturité.

Beattie quitte le groupe après Sonic Flower Groove. Il emporte avec lui le son de sa douze. Il ne voulait pas quitter Glasgow, alors que Baby G, Throb et Innes voulaient se barrer. Pour Primal Scream, il faut tout reprendre à zéro. Ils décident d’aller plus sur un son twin guitar attack comme dans le MC5. Ça tombe bien, car Throb ne porte plus que du cuir noir, et il peut jouer aussi bien que Johnny Thunders et Wayne Kramer. Pour la voix, ça reste compliqué.

Leur deuxième album sans titre paru sur Creation vaut vraiment le détour. Plus rien à voir avec le soufflé raté du Sonic Flower Groove. Cette fois, ça vole assez haut. «Ivy Ivy Ivy» éclate au Sénégal avec des chœurs de Dolls. Ils remontent dans le heavy power d’Ivy Ivy Ivy comme des saumons, c’est un vrai smash et cette fois la voix de Baby G colle mieux à la réalité, Throb et Innes ramènent les meilleurs power chords d’Écosse. On voit arriver des clap-hands sur le tard et ça devient du pur Mary Chain. C’est Andrew Innes qu’on voit sur la pochette avec sa Les Paul. La fin d’Ivy sonne comme une fabuleuse descente aux enfers d’aw aw aw avec un Throb all over the sound. Puis Baby G se remet à chanter comme la reine des brêles dans «You’re Just Dead Skin To Me». Il aurait fallu l’empêcher ce chanter. Ils tentent ensuite de sauver l’album avec «She Power» et renvoient Baby G au front. Quelle erreur ! Si on ouvre le boîtier, on tombe sur une photo de Baby G, encore une erreur. Il faut aller à l’intérieur du dépliant pour trouver une photo de Throb torse nu avec sa Les Paul blanche. Baby G se prend encore pour un chanteur dans «I’m Losing More Than I’ll Ever Have». Pire encore : il se prend pour un Soul Brother. Throb sauve le cut avec un killer solo flash. Ils tapent ensuite «Gimme Some Teenage Head» sur les accords du MC5. Ils tapent dans la caisse. C’est la came de Throb. Il joue les accords de «Kick Out The Jams». Le pauvre Baby G est embarqué comme un fétu de paille. Ils font une cover du «99th Floor» des Moving Sidewalks. Puis il tapent «Lone Star Girl» au heavy glam. C’est le même son qu’Ivy Ivy. Les tornades noient la voix de Baby G, donc ça passe. Encore une énormité avec «Sweet Pretty Thing» amené au heavy drumbeat de Glasgow. Ça joue au c’mon now, Throb ramène le power, c’est lui l’âme du Scream.

Ils enregistrent cet album avec le batteur Toby Tomanov, un vétéran de toutes les guerres et ex-junkie. Pendant l’enregistrement d’«Ivy Ivy Ivy», Toby et Throb disparaissent un moment et quand ils reviennent dans le studio, il est évident nous dit Baby G que Toby had shot Throb up with some smack. Cette nuit-là Thob a joué comme un dieu, et il continuait à jouer quand le groupe s’arrêtait.

En 1988, McGee dit à Baby G que plus personne ne s’intéresse à la musique que joue Primal Scream - It’s so old-fashioned, personne ne veut plus écouter ça - Mais ils continuent de jouer et de se doper, Baby G est fier de son groupe et de ses «two great guitar players on Les Pauls blasting through hundred-watt Marshall stacks.» Ce soir-là, Andrew Innes monte sur scène tellement défoncé qu’il oublie de se brancher. Ce sont des kids au premier rang qui l’alertent : «You ain’t plugged in mate !».

Tenement Kid s’achève sur Screamadelica. Baby G envisage sûrement un deuxième volet, comme le fit avant lui Brett Anderson qui pour son premier volet autobiographique s’arrêtait aux portes du succès commercial de Suede. Baby Gillespie utilise la même ficelle de caleçon mais il en profite pour dresser une étrange apologie de l’acid-house qui, faut-il le rappeler, nous a tous bien barbés à l’époque. On appelait ça les machines, et Screamadelica est un album de machines.

Alors que les cuts des deux premier albums sont composés sur des guitares, ceux de Screamadelica le sont sur un piano. Throb adore Carole King et Brian Wilson. Pour Baby G, Screamadelica est un song-based record. Cause toujours. Il faut bien dire qu’il en pince surtout pour l’acid-house. Ils vivent à Brighton et vont traîner dans les acid house clubs. Throb rechigne un peu, il appelle ça du fucking disco shit. Dans les acid house parties, Baby G découvre une étrange forme de fraternité - No one is a stranger on ecstasy. It’s a chemical brother- and sisterhood - Il a l’impression de vivre encore une fois les plus grands moments de sa vie sur les danceflloors de l’acid house phenomena, some of the greatest, most transcendant, connected and soulful moments of my life - C’est pourquoi il compose «Don’t Fight It Feel It». Ah les dancefloors ! Que deviendrait-on sans les dancefloors ? Comme si on n’avait pas bien compris, Baby G en rajoute une petite couche : «To me, acid house culture was a joyful celebration of underground resistance, not with guns, bullets and bombs but with love, drugs, great music, sex and righteous youthful energy.» Et pour enfoncer son clou (rappelons que le destin du clou est d’être enfoncé), Baby G affirme ceci : «Nous n’aurions jamais connu le succès sans l’acid house. Screamadelica n’aurait jamais pu exister sans l’acid house. Primal Scream n’aurait jamais eu une carrière de trente ans sans l’acid house.»

Alors arnaque ou pas arnaque ? On est encore nombreux à se poser la question. Mais pour ceux qui ne supportent pas les machines, la réponse est claire. Mis à part le «Movin’ On Up» d’ouverture de balda, c’est de l’electro. «Movin’ On Up» est un joli cut de Stonesy, mais le loup, c’est-à-dire la voix, n’y est pas. Ils refont les chœurs de «You Can’t Always Get What You Want» avec un solo de Throb. On imagine le carton qu’aurait fait le Scream là-dessus avec un vrai chanteur. Ensuite, les machines arrivent et Baby G chante comme une casserole sur le «Slip Inside This House» du 13th Floor et tout ce qui suit. Une vraie malédiction. Quelle arnaque ! Les gens considèrent Screamadelica comme une album classique, mais c’est une catastrophe épouvantable. On se sent puni d’écouter ça. C’est l’album des caprices de jeunesse de small Baby G.

Il faut aussi saluer le style parfois ronflant de big Baby G. Quand il évoque l’English Disco club de Rodney Bingenheimer à Los Angeles, il parle «d’underground freaks like Kim Fowley, New York Dolls ans Iggy Pop carroused with superstars like Led Zeppelin and Quaalude-damaged teen queen glam-rock groupies like Lori Maddox ans Sable Starr.» Il voit aussi arriver «a bunch of Hollywood post-hippie cocaine cowboy cognoscenti» qui vient assister au tournage d’une vidéo de Neil Young. Ailleurs il met le turbo sur le langage musical : «Cool young people into sharp threads and the latest US soul imports. Swap speed for ecstasy and Sue, Tamla and Stax records for Trax, DJ International and Carnaby Street, King’s Road for Hyper Hyper, Ken Market, Browns, South Moulton Street and you get the picture.»

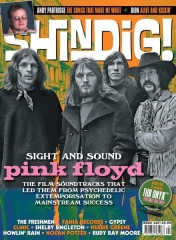

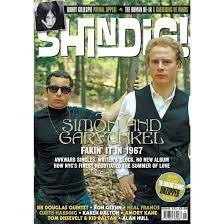

Pour saluer la parution de Tenement Kid, Jon Mojo Mills accorde six pages à Baby G dans Shindig!. Le principe de l’interview permet à Baby G de brosser des panoramas complémentaires, comme par exemple celui des groupes anglais des années 80 qui à ses yeux reflétaient la cupidité et la vulgarité du Thatchérisme. C’est pour ça qu’il a rejoint les Mary Chain qui incarnaient l’exact opposé de cette vulgarité - We wanted something more underground, more authentic, more deranged, more poetic and more righteously sincere - Et il ressort ses modèles Syd barrett, Sky Saxon et Arthur Lee. Puis dans un deuxième souffle Jim Morrison, Lou Reed et Iggy Pop - The Stooges were like a godhead band for us - Et puis les Cramps. Il revient aussi sur l’acid house : ça se passait dans les clubs avec les meilleures drogues de l’époque - Ecstasy was a great drug. It was just such an utterly exciting time. And it was vital in the way that rock music had ceased to be - Comme Mojo Mills l’entraîne sur le terrain de la relève, Baby G cite l’exemple de Sam France, le mec de Foxygen. Il dit n’avoir jamais vu quelqu’un d’aussi brillant et pouf, le groupe s’est dégonflé comme un ballon de baudruche. Et pour lui, la relève, ce sont surtout les rappers noirs américains, the rock stars of today. Et comme Mojo Mills le branche sur le style vestimentaire, Baby G cite ses références : Johnny Thunders; Peter Tosh, Gregory Isaacs, Bryan Ferry 1974-78, Gene Vincent, Elvis et John Lydon.

À l’époque, les gens reprochaient au Scream d’avoir collé un drapeau confédéré sur la pochette de Give Out But Don’t Give Up. En fait, l’album était enregistré chez Ardent à Memphis et pour entrer en osmose avec la légende de Memphis, le Scream avait opté pour une photo de Bill Eggleston. De la même façon que sur les albums précédents, Baby G ruine pas mal de cuts à commencer par «Jailbird». Il jongle avec les clichés du genre monkey on my back. C’mon, oui c’est ça, t’as raison. Ils tapent «Rocks» au beat rebondi mais la voix de Baby G ne passe pas la rampe. Dommage car le cut est bon - Get the rocks out honey - Le coup de génie des Scream est d’avoir enrôlé George Clinton. C’est la raison pour laquelle on tombe sur «Funky Jam». Baby G se met à hurler comme un poulet décapité, il a dû faire marrer les mecs d’Ardent. Son magique mais ça n’a plus rien à voir avec Memphis. Denise Johnson vient sauver «Free» et Baby G ruine un bel essai de Stonesy, «Call On Me». George Clinton et Denise Johnson déboulent dans le morceau titre et tout à coup ça devient génial. Elle éclate le heavy groove de give out. On se demande ce que ce heavy doom de funk fait ici, mais on se régale. Il faut aller sur un album de Primal Scream pour trouver du heavy funk dégénéré ? Eh oui.

Ils sont de retour en 1997 avec Vanishing Point. Mauvais départ avec un «Burning Wheel» tapé aux effets. Ça cache la misère. Ils font entrer un sitar, la batterie puis la voix de Baby G. Aucun attrait, aucune valeur artistique. C’est mal barré. Trop de machines encore dans «Kowalski». Comme il ne sait pas chanter, Baby G chuchote. Encore plus insupportable : «Out Of The Void», il chante en rampant. Pour «Stuka», ils ramènent tout le power du dub. C’est le bassmatic le plus pur qui soit, mais les machines ruinent tout. Retour à la terre ferme de la Stonesy avec «Medication». Here we go ! Baby G est plus çà l’aise, il fait son Jag à la petite semaine, mais dès qu’il élève la voix, il redevient ridicule. Mais c’est bien qu’il essaye. Ne perdons pas de vue qu’il est avant toute chose un fan de rock. Les solos de Throb sont eux aussi des preuves de bonne foi. Ils enchaînent avec une superbe cover de «Motorhead». Comme la voix de Baby G est noyée dans l’assaut, ça passe. Throb joue des tas de layers qui entrent en collision, ça explose dans tous les coins. Voilà le grand Scream.

Pas mal de belles choses sur cet XTRMNTR paru en l’an 2000, à commencer par «Accelerator», authentique coup de génie. Le pauvre Baby G lance des c’mon dans la tempête, le son est poussé à l’extrême, mais pas la voix d’orvet de Baby G. Ce sont les autres qui font le son. Il faut dire que cet «Accelrator» remonte le moral car il arrive aussitôt après cette daube immonde qu’est «Kill All Hippies». Ils font n’importe quoi et toujours ce pas de voix. On n’entend que ça, le pas de voix. Bizarrement, sa voix passe mieux sur «Swastika Eyes», car il chante à ras des pâquerettes. Bon d’accord, on entend des machines et des spoutniks, mais c’est plutôt dans l’esprit d’Hawkwind, ce qui est un bon esprit. Instro de fantastique allure, «Blood Money» est bien plus puissant sans la voix. Ils rendent plus loin un bel hommage à Sun Ra avec «MBV Arkestra» et une belle poussée de fièvre. Retour aux valeurs sûres avec un «Shoot Speed/Kill Light» claqué du beignet par Throb, un space invader à la mode Hawkwind. Aw comme c’est bien balancé !

Paru en 2002, Evil Heat pourrait bien être le meilleur album du Scream. Les coups de génie y grouillent comme la vermine sur la peau d’un bagnard. Et paf, après quatre cuts calamiteux (dont une tentative foireuse de Kraftwerktisation des choses à coup d’Autobahn), tu prends «Rise» entre les deux yeux. Riffé au riff, c’est du big Scream monté sur le beat des vainqueurs. Belle dégelée d’outerspace, Rise ! Rise ! Ils tapent ensuite «The Lord Is My Shotgun» au heavy groove infectueux. C’est tout de même incroyable que ces mecs aient réussi à taper un cut aussi insidieux. Le petit Baby G fond dans la matière du son comme une noix de beurre dans une grosse poêle noire. Puis il chante «City» à l’avenant du bon gaga de Glasgow. C’est excellent car visité par le Throbbing Throb, here he comes ! Throb envoie des dégelées de guitares folles, power maximaliste, quand ça claque à la Throb, ça claque à la Throb, il est bon de le savoir. Ils tapent à la suite une énorme cover de «Some Velvet Morning», montée sur un heavy bassmatic d’electro, Baby G chante comme une fiotte, mais ça passe. Belle cover, Baby G ! Puis ils nous assaisonnent avec un coup de «Skull X» et ce petit démon de Baby G chante dans le vent de l’action. Il chante comme un Dylan qui serait en colère et ça devient tout simplement génial. Il est en plein vent, il chante face à la tempête, il est petit et frêle, mais il se tient droit, le small Baby G de Glasgow, il y va de bon cœur, c’mon baby do it again ! Le voilà au cœur du white heat de Scream.

Le Riot City Blues qui paraît quatre ans plus tard est encore meilleur, ça explose dès «Country Girl», yeah ! ce démon de small Baby G fait le chanteur au cœur de la meilleure Stoney d’Angleterre, full blast de Scream, ça pousse dans l’ass des dieux du rock, ils ont trouvé le moyen de revitaliser la Stonesy et ça devient génial. On peut même dire qu’ils outrepassent la Stonesy, ils vont beaucoup plus haut, c’est très spectaculaire, tu ne t’en relèves pas, ils jouent avec une puissance rarement égalée, Country girl forever ! L’autre coup de génie de l’album s’appelle «The 99th Floor», explosé d’entrée de jeu, avec une montée en puissance inexorable, wild gaga shaking all over, c’est violent et beau à la fois. Small Baby G est dedans jusqu’au cou, il chante à la toute petite arrache, soutenu par les chœurs du diable. Ils restent dans la Stonesy pour «Nitty Gritty». la voix de small Baby G se noie dans l’excellence du sugar. Ça explose encore avec «When The Bomb Drops». Forcément, avec un titre pareil, ça ne peut qu’exploser. Small Baby G se tient bien au chant, il s’équilibre bien dans la fournaise, sa voix finit enfin par passer, comme si elle avait mué. Il sonne comme un petit imposteur, mais le rock grouille de petits imposteurs. Ça veut dire en clair que les vraies voix ne courent pas les rues. On les connaît et malheureusement pour lui, small Baby G n’en fait pas partie. Mais il a bien d’autres qualités, à commencer par la ténacité, car il faut du courage pour chanter sans voix dans un groupe comme Primal Scream. Ils se tapent plus loin une rasade de boogie avec «We’re Gonna Boogie», le boogie du Garbage Man, infiniment bon. Puis on reprend en pleine poire «Dolls (Sweet Rock’n’Roll)», small Baby G fait son shouter gaga à gogo et il fait illusion. Throb vole à son secours et gratte ses poux au génie pur. Le Scream jette tout son poids dans la balance et n’a jamais été aussi bon.

Paru en 2008, Beautiful Future est le premier des albums post-Throb. Apparemment, Innes veille au grain, car l’album tient sacrément bien la route. Baby G vise la postérité dès le morceau titre, on le sent très motivé, après quelques années de vaches maigres. Puis on est surpris par le souffle de «Can’t Go Back». Ils tapent dans l’extrême power absolutiste avec un killer solo flash in tow. Le groupe se compose d’Innes, Martin Duffy, Darren Mooney au beurre et Many on bass. C’est vite avalé et ça presse bien sur la purge. Les basses n’ont encore jamais sonné comme ça en Angleterre. Baby G chante presque bien. Ces mecs sont capables de rallumer la flamme. Ouf ils sont enfin débarrassés de l’acid house. Avec «The Glory Of Love», ils replongent dans le glam, le fucking Glam des origines, oh oh oh ça sonne comme du Bolan, ils lui rendent un sacré hommage. Chapeaux bas, les gars. Ils enchaînent avec un «Suicide Bomb» suicidaire, au bon sens du terme, ils ont une présence énorme, on peut leur confiance, après toutes ces années. Baby G est un vrai gamin, il y va de toutes ses forces. Cu’mon, c’est du pur jus de cu’mon ! Ils restent dans le heavy Scream avec «Zombie Man», authentique purée de heavy Stonesy, ils vont chercher la meilleure Stonesy d’Angleterre, avec des développements inespérés au nah nah de Zombie man. C’est un big album, bardé de son, comme le montre encore «Beautiful Summer», un nouveau modèle de heavyness. «I Love To Hurt (And To Be Hurt)» est amené au deep savoir-faire du Scream, c’est beau et plein d’esprit. Puis Baby G chante «Over & Over» comme une casserole, c’est plus fort que lui, il ne peut pas s’en empêcher. Back to the slam in the face avec «Necro Hex Blues». Ils adorent percuter de plein fouet. Baby G pose sa voix de Glasgow kid sur l’enclume pour recevoir les coups de marteau et les solos d’Innes sont fabuleusement incendiaires. Il garde le feu sacré du no way out, ça devient une occlusion attestinante d’effarence inclusive, un vrai shot de trash-boom uh-uh. Une façon comme une autre de dire qu’Innes fout le feu.

Sur la pochette de More Light, Baby G fait le lapin. Ça vaut le coup de rapatrier l’édition spéciale qui propose un deuxième CD, Extra Light. Étant donné que le groupe vieillit bien, il ne faut pas s’en priver, ce serait trop bête. Deux bombes sur More Light : «Turn Each Other Inside Out» et «It’s Alright». Le Turn Each Other est monté sur un big drive de basse infiltré par des guitares, avec une volonté d’hypno clairement affichée. Ça monte encore d’un cran avec «It’s Alright» et sa production à la Jimmy Miller, du shuffle à la surface du son et du piano en dessous, it’s alright, it’s okay, pur jus de Sticky Fingers, avec le développent du bassmatic, et il y va le Baby G, il est sur la crête, il mène bien le bal, and you cry ooh la la, il chante son couplet magique d’une voix d’ado et ça devient un vrai coup de génie. Par contre, il chante mal sur «River Of Pain», il concocte des effets de voix qui te mettent mal à l’aise. Il chante en chuchotant. Dommage. Il chuchote encore sur «Culturecide», c’est battu comme plâtre et le Scream joue le heavy doom. Pour ça, ils sont imbattables en Angleterre. Ils sont sans doute les derniers à pouvoir sortir un son aussi massif. On entend un solo de sax dans «Hit Void», et dans «Tenement Kid», Baby G se prend pour une star. Il exploite la misère de ses parents, il sonne comme un parvenu, c’est très bizarre, I don’t know why. Il est même assez ridicule sur ce coup-là. Puis avec «Invisible City», il nous fait le coup de - pardonnez l’expression - l’atroce merdier new-wave, c’est n’importe quoi, avec des crack-house zombies et des one night stands, tous les clichés à la mormoille - Profit freak/ Nazi radio/ Politicians/ Death TV - Et ça continue de péricliter avec une reprise de «Goodbye Johnny» qui est une insulte à Jeffrey Lee Pierce, puisqu’ils transforment cette merveille en fiotte de pop à la petite semaine. Ça donne la nausée, rien que de penser qu’un avorton puisse transformer l’art sacré de Jeffrey Lee Pierce en amusette acidulée. Gerbe assurée. Puis dans «Elimination Blues», il se prend pour un chanteur de blues, alors que derrière, semble-t-il, Robert Plant fait des ah-ooh et des eh-ooh. On aura tout vu. Dernier spasme d’ignominie avec un «Walking With The Beast» qui n’est heureusement pas celui du Gun Club, mais en tant que chanteur, Baby G s’y grille pour de bon. Il est d’une rare ingénuité, ce qui lui fait croire qu’il peut tout se permettre. Sur Extra Light, on trouve des remix et un «Nothing Is Real Nothing Is Unreal» chanté à ras des pâquerettes. Le cut est magnifique, comme incendié, une vraie cavalcade à travers le heavy rock britannique, c’est excellent car ça bombarde bien les tympans. Baby G chante toujours aussi mal, mais on se goinfre de son. Dans «Running Out Of Time», il chante comme un gamin qui débarque au bordel pour la première fois : il prend sa voix d’eunuque, c’est plus facile. «Worm Tamer» est mal chanté, dommage car le cut est puissant. L’immaturité règne sans partage sur Extra Light. Et puis le côté electro revient à la charge sur le remix de «2013». Des machines dans tous les coins et la dimension artistique disparaît complètement. Bizarre que ces mecs-là ne l’aient pas compris à l’époque où c’était à la mode. On ne cache pas la misère avec des machines, la misère n’en devient que plus prévalente et du coup elle devient une sorte d’emblème.

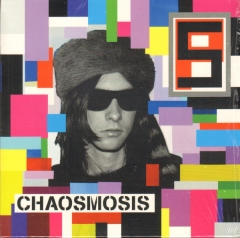

Le dernier album en date de Primal Scream s’appelle Chaosmosis et date de 2016. C’est le pompon. Baby G y chante de plus en plus mal. Et pour aggraver les choses, on ne voit plus que lui sur la pochette. Quand on l’entend chanter l’electro-beat atroce de «(Feeling Like A) Demon Again», on sent la moutarde monter au nez. Avec «I Can Change», il tente de se faire passer pour un chanteur de charme, mais c’est affligent. Il est nécessaire d’écouter cet album pour savoir jusqu’où Baby G peut aller trop loin. Il ne reste pas grand chose du Scream d’antan, cet album est celui d’une perdition artistique. Si on cherche un exemple de suicide commercial, il est là. Baby G se lance dans le balladif insidieux avec «Private Wars», mais ça fait mal aux oreilles tellement c’est mal chanté. Il aurait dû appeler cet album Déconfiture. Les machines sont de retour, sanctionnant la résurgence de l’horreur définitive («Where The Lights Get In») et avec «Carnival Of Fools», il passe à la diskö-pop de bubblegummer suprême. Quand il essaye de ramener du heavy sound avec «Golden Rope», on a du mal à le prendre au sérieux. Mais Innes est là, c’est seul cut rock de l’album, avec Darin Mooney au beurre et Jason Faulkner à la basse. C’est le dernier spasme du grand Scream. Dommage que Baby G le chante aussi mal. Il met sa voix au devant du mix et elle ne passe pas. Elle ne passera jamais. C’est une espèce de malédiction. Dès qu’il arrive au micro, tout s’écroule.

Pour les ceusses qui ne veulent pas s’encombrer avec des piles de CDs, il existe une compile du Scream très bien faite - Dirty Hits - sur laquelle se sont jetés tous les fans du groupe à l’époque, car on y trouve une version de «Some Velvet Morning» chanté en duo avec Kate Moss et qui fit sensation. On y trouve aussi tous les grands shoots de Stonesy («Movin’ On Up» et «Rocks»), des choses comme «Jailbird» passent beaucoup mieux dans ce contexte de double concentré de tomate. Bien sûr, les coups de génie figurent en bonne place : «Accelerator» et «Shoot Speed/Kill Light». Bizarrement les cuts de Riot City Blues brillent par leur absence.

Dans Uncut, Michael Bonner centre son interview sur l’album que Baby G vient d’enregistrer en duo avec Jehnny Beth, Utopina Ashes, modelé sur les fameux duos country cités en exemple : George Jones & Tammy Wynette, Gram Parsons & Emmylou Harris, Waylon Jennings & Jessi Colter, Kate & Anna McGarrigle. Baby G cite aussi les Everly Brothers. Il indique ensuite de manière insidieuse qu’il existe aujourd’hui deux Scream, celui qui continue de tourner, et un Scream plus sédentarisé qui bosse en studio. C’est-à-dire Innes et lui. C’est Innes qui a déterré les fameux Original Memphis Recordings, enregistrés par Tom Dowd chez Ardent à Memphis, et qui ont été remixés par Jimmy Miller, un Miller qui selon Baby G a dénaturé le son. Puis Innes et lui ont compilé les singles pour en faire Maximum Rock’n’roll et maintenant voilà Utopian Ashes, un nouvel experiment. Baby G dit aussi adorer les rock books, il cite ses préférés : Rythm Oil et The True Adventures Of The Rolling Stones de Stanley Booth, le Papa John de John Phillips, le Chronicles de Dylan of course et son livre de chevet, Hellfire de Nick Toshes, car enfin existe-t-il une vie plus rock’n’roll que celle de Jerry Lee ? Bien sûr que non. Et bien sûr que oui, l’idée d’un tome 2 de Tenement est dans l’air.

Signé : Cazengler, Primate scream

Primal Scream. Sonic Flower Groove. Elevation Records 1987

Primal Scream. Primal Scream. Creation Records 1989

Primal Scream. Screamadelica. Creation Records 1991

Primal Scream. Give Out But Don’t Give Up. Creation Records 1994

Primal Scream. Vanishing Point. Creation Records 1997

Primal Scream. XTRMNTR. Creation Records 2000

Primal Scream. Evil Heat. Sony 2002

Primal Scream. Riot City Blues. Sony 2006

Primal Scream. Beautiful Future. B-Unique Records 2008

Primal Scream. More Light. First International 2013

Primal Scream. Chaosmosis. First International 2016

Primal Scream. Dirty Hits. Columbia 2003

Bobby Gillespie. Tenement Kid. Orion Books Ltd 2021

Jon Mojo Mills : A child of Glam. Shindig! # 121 - November 2021

Michael Bonner : Where this rage comes from. Uncut # 290 - July 2021

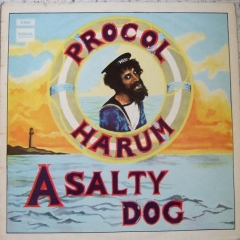

Pas de filles au Harum

On a longtemps considéré à tort Procol Harum comme un groupe prog. C’est une erreur souvent due à l’ignorance. Quand on a écouté les albums de Procol, on sait qu’ils n’ont à rougir que d’une seule suite prog, l’insupportable «In Held Twas In I» qui flingue la B de Shine On Brightly et celle du fameux Live paru en 1972 et dont on attendait tant à l’époque. Une fois qu’on leur a pardonné cette incartade, on peut se plonger dans leur monde qui est celui d’une pop extrêmement mélodique, plutôt unique en Angleterre, qu’on dirait ancrée dans le XIXe siècle et les fastes de la cour viennoise.

L’album Grand Hotel en est la parfaite illustration, car nos amis du Harum s’y pavanent en fracs et en chapeaux claques, tout droit sortis d’un roman d’Hugo Von Hofmannsthal. D’ailleurs, ça tombe bien, car l’album tient bien son rang, aussitôt la perfection symphonique du morceau titre. Un certain Mick Grabham a remplacé Trower of London qui était le guitariste co-fondateur du groupe. Le thème de ce «Grand Hotel» est superbe, très viennois dans l’esprit. Il évoque la démesure de la valse des Habsbourg, telle que la filma jadis l’impérissable Luchino Visconti. Bien sûr, une certaine forme d’intimité avec les écrivains français et autrichiens de l’Avant-siècle facilite énormément la fréquentation du Harum. Il règne dans ses albums comme dans ces livres la même perfection stylistique, un goût comparable pour la mélancolie et la mort, la Mort à Venise, bien sûr. Revenons au Grand Hotel avec «For Liquorice John» - He fell from grace and hit the ground - un cut d’une beauté profonde qui nous entraîne soit vers le néant, soit vers la lumière, tout dépend comment on est luné. Et puis le coup de grâce arrive avec «Fires (Which Burnt Brightly)» - Let down the curtain/ And exit the play - sur lequel chante Christiane Legrand des Swingle Singers et des Double Six, la sœur de Michel Legrand, oh la lah, comme dit Gary Brooker au dos de la pochette. Christiane Legrand fait entrer au Harum sa magie vocale ! Robert Wyatt fait en gros la même choses dans «Old Europe» - Juliette and Miles/ Black and white city.

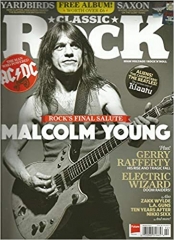

Si on ressort les albums du Harum de l’étagère, c’est pour dire adieu à Gary Brooker qui vient de casser sa pipe en bois. Cet excellent compagnon de route nous tint la jambe pendant sept belles années, de 1967 à 1974. On s’est arrêté en 1974 avec Exotic Birds & Fruit, mais eux ont continué. Comme Robert Wyatt, Gary Brooker a su nous rappeler que l’Angleterre était aussi le pays des grands mélodistes et grâce à quelques albums, il s’est taillé une place de choix dans l’étagère. Curieusement, les albums du Harum n’ont jamais fait l’objet de purges staliniennes, même au temps du punk. On savait qu’en les réécoutant, on ferait de nouvelles découvertes. Il faut dire qu’à l’instar de ceux de Dylan, les albums du Harum sont extrêmement bien écrits. La force du Harum fut d’avoir dans ses rangs un écrivain, l’ineffable Keith Reid.

Une autre façon de voir les choses : l’œuvre toute entière du Harum tient entre deux serre-livres : «A Whiter Shade Of Pale» et «As Strong As Samson», c’est-à-dire entre We skipped the light fandango et l’Ain’t no use in preachers preaching, ce qui veut dire en clair entre le premier album paru en 1967 et l’Exotic Birds & Fruit avec lequel nous décidâmes unilatéralement de refermer la lourde porte du Harum. Ou si le choix de «Whiter Shade Of Pale» paraît trop évident, on peut choisir d’un côté «Repent Walpurgis» et de l’autre «The Idol», deux somptueuses merveilles issues des mêmes albums. Pour aggraver le cas de la métaphore, on pourrait aussi prétendre que tout le rock anglais tient entre «Strawberry Fields Forever» et «Arnold Layne».

Aveuglés par l’éclat du Whiter Shade Of Pale, on ne rendait pas compte à l’époque à quel point ce premier album sans titre du Harum était génial. Une fois passée l’émotion causée par la pop d’orgue tentaculaire du morceau titre, on entrait dans le domaine frénétique de Trower of London avec «Conquistador» - Though I hoped for/ Something to find - Trower of London soliloque dans l’or de la matière et jette une poudre d’électricité dans le brillant shuffle du Harum. Mais c’est avec «Cerdes (Outside The Gates Of)» que Trower of London va conquérir l’Asie Mineure, avec cet amas de ramasse inspiré de «Season Of The Witch». Soudain, au revers d’un couplet, le Harum bifurque dans le Procol électrique, avec le chant étrange et pénétrant d’un Gary Brooker paré pour la postérité. Ah il faut entendre Trower of London mettre la pression au cœur d’un shuffle princier. Le Harum n’en finit plus de culminer. Des choses comme «Kaleidoscope» et «Salad Days» ont moins d’impact, mais Gary Brooker les chante à l’accent conquérant et il mène d’une main de maître cette pop ambitieuse et fabuleusement orchestrée. Trower of London revient envahir l’espace mélodique de «Repent Walpurgis» et le Harum atteint là le sommet de l’insularité, la pop anglaise éclaire le monde, Walpurgis sonne comme un ersatz d’excelsior parégorique, un laudanum de petroleum, un solace de Liberace.

On ne se lasse toujours pas des attaques de couplets de l’«As Strong As Samson» qui fait d’Exotic Birds And Fruit l’un des albums phares de l’an de grâce 1974. Cette façon qu’a Gary Brooker de redescendre dans le preachers preaching est assez héroïque, mais il sait aussi se montrer entêtant avec ses orgues et ses pianos dans «The Idol». C’est un peu comme s’il commandait aux éléments. Et comme chaque fois, il opère une descente en forme d’épitaphe - And so they found/ He’d nothing left to say - Une autre idole d’argile. Toujours le même protocole, avec «Beyond The Pale», l’Harum s’enracine dans la culture symphonique de la Mitteleuropa, on est dans cet univers culturel qui brasse la littérature, l’art moderne et la psychanalyse. Plutôt que de choisir, pour orner la pochette, cette nature morte de Jakob Bogdani, Gary Brooker aurait pu opter pour un portrait à la feuille d’or de Gustav Klimt. Encore une évidence qui cache la forêt. Ah comme le destin des évidences peut être cruel !